秦风45年艺途

秦风45年艺术展序

文/朱其

秦风的艺术正好贯穿了1979年之后中国改革开放的进程,这是一个波澜起伏又曲折难辨的历程,其核心是中国辉煌的艺术传统与西方20世纪的现代主义先锋派的对话,这一对话可以追溯到清末民初康有为、陈独秀等从西方视角对中国艺术现代性的变革期盼。1979年以来中国当代艺术,呈现了一个多样性的探索路线。随着中国成为世界上第二大经济体的崛起,当代艺术的文化主体性成为这一进程的核心诉求。

落实到艺术的语言实践上,书法的现代性成为秦风40多年的奋斗不息的志业。在其45年的艺术历程中,秦风试图将中国艺术传统最核心的书法作为一个前卫实验的领域,这一领域的艺术议题即由书法传统转向书写的现代性。书法的传统语言重新融入20世纪现代主义的艺术框架,这一实践自上一世纪五十年代就成为一项世界主义的跨文化艺术运动,从日本的井上有一等书法抽象主义、美国的马克·托比、马瑟维尔等的抽象表现主义以及欧洲的塔皮埃斯等。但欧美、日本对书法的吸收,依托于西方现代艺术的抽象艺术和表现主义的框架,只是一种外部的形式主义借鉴,并未真正触及中国书法的美学品格以及书写的和笔法精髓。

在西方和日本先于中国数十年的先手实践之后,秦风仍然进入了这一领域锐意后来居上,扎根中国的书法传统又不拘泥古法,将书法的精髓纳入一个更具世界视野的语言框架,将书法传统转换为一种现代性的总体主义的书写。他将书写从汉字结构剥离出来,将书写的笔触以及墨法与观念艺术、抽象主义、情景主义以及装置等结合,使中国艺术传统的线性语言以及毛笔的墨法进入了一个当代艺术的视觉语言。

因为中国悠久的历史,传统与现代性的关系一直是20世纪中国艺术的实践重心。文化和艺术的现代性需要以名门正派的核心脉络为根基,但这不是简单的回归传统原教旨,而是在一个当代的思想和语言框架中吸收传统因素,这一吸收也不是临仿传统语言的原生态,而是吸收传统的美学和语言原则,据此赋以一种新的形式。秦风近45年的艺术道路,正是在这一现代变革的正道上脱胎而出古入新。

写于2025年4月21日

在全球化浪潮与文化多元碰撞的当代艺坛,秦风以其横跨东西方的创作实践与学术履历,成为打破文化边界的先锋探索者。秦风客教于柏林艺术大学、中央美术学院,现任哈佛大学当代艺术研究员的艺术家,始终致力于在水墨传统与当代艺术之间架设桥梁,以“后现代水墨”的独特语言在国际艺坛确立坐标。

秦风

从柏林市政府奖、波士顿国际艺文奖到国家美术贡献奖,秦风以数十项国内外大奖的加持,与大英博物馆、纽约大都会博物馆等60余家机构及近百私人收藏的纪录,共同勾勒出一位兼具本土根脉与世界视野的文化使者形象——他的艺术,既是东方精神的当代转译,更是跨文化对话的视觉载体。

跨文化背景下的艺术探索者

秦风的艺术根系深植于本土美学土壤。1985年前,他毕业于山东工艺美术学院,系统接受传统工艺与东方美学训练,为后续创作埋下“以器载道”的基因。1993年创立北京当代艺术馆,成为中国当代艺术早期推动者,这一经历不仅让他敏锐捕捉国际艺术动向,更促使其思考本土语言的当代突围。进入21世纪,柏林艺术大学、中央美院客座教授的身份,让他在中西艺术教育体系间穿梭,2020年成立的秦汉当代艺术研究院,则标志着其从实践到理论的系统性建构。现任哈佛当代艺术研究员的职位,更将其研究推向全球艺术史视野,探讨跨文化语境下的艺术身份重构。

20世纪90年代的早期探索期,秦风便展现出突破水墨边界的勇气。1996年参展柏林Raab画廊、1998年纽约亚洲博物馆个展,他尝试将水墨与西方表现主义结合,在《残垣》系列中以粗粝笔触解构传统山水,初具跨文化对话雏形。2001-2010年语言成熟期,他正式提出“后现代水墨”概念,以亚麻纸、丙烯、钢网等材料重构水墨媒介,代表作《六典图》以典籍残页拼贴水墨,《丛林法则》系列用树脂封存动物标本与水墨痕迹,在佳士得、苏富比等国际拍卖场的亮相,标志其语言体系获得市场与学术双重认可。2011年至今的跨媒介阶段,他将创作延伸至装置、雕塑与建筑空间:北京王府半岛酒店的《云起》以钢网水墨构建悬浮山水,金砖五国总统会客厅的《和光》系列装置融合陶瓷与光影,2016年威尼斯建筑双年展特展更将水墨装置嵌入圣乔治教堂的哥特式空间,实现“艺术与建筑的呼吸同步”。

在传统与现代间寻找平衡

秦风的艺术哲学根植于“非对称融合”:他拒绝将中西艺术视为对立体系,而是提炼西方表现主义的浪漫哲学与中国水墨“气韵生动”的诗性精神,在材料实验中实现形式语言的共生。其标志性的亚麻纸基底,既保留水墨渗透的偶然性,又通过钢网结构赋予画面几何秩序,如《零界》系列以撕裂的亚麻纸拼贴,在破损与重构中隐喻文化身份的流动性。这种创作观被意大利策展人奥利瓦称为“消极乌托邦的伦理实践”,认为其作品“构建了超越地域的社会行为生产系统”。在构图上,他摒弃传统水墨的留白美学,借鉴抽象表现主义的满幅铺陈,却以不对称的线条分布制造视觉张力,形成独特的“动态图像”美学——如《天地造像》系列中,浓墨重彩的块面与纤细钢网构成力学平衡,暗合中国哲学“刚柔相推”的辩证思维。

在水墨本体语言探索中,秦风擅长将日常材料转化为文化符号。《坠落的天使》系列以丈二宣纸承载水墨氤氲,人物肢体的扭曲姿态突破传统水墨的含蓄表达,被《艺术论坛》称为“东方悲剧美学的当代宣言”;《日记》文本系列则收集旧书残页、家庭底片,用墨色覆盖文字却保留纸纹肌理,形成“记忆考古”的视觉隐喻。在公共艺术领域,他致力于打造“可居住的艺术”:北京四季酒店的《山影》装置将水墨线条转化为金属屏风,上海喜马拉雅美术馆的《叠印》系列以透明胶片层叠水墨,实现空间功能与审美体验的融合。尤其值得关注的是,其作品多次进入国际政治场域——G20杭州峰会、中国国际进口博览会内的国家会议中心(上海)的水墨装置,以非叙事性语言传递“和而不同”的文化平等理念,成为超越意识形态的视觉外交符号。

从展览到理论的双重输出

秦风的展览史本身即是一部跨文化对话的备忘录。2016年威尼斯建筑双年展“秦风特展”选址圣乔治教堂,将水墨装置与宗教空间形成精神对话,《纽约时报》评论其“让古老教堂焕发新的东方诗性”;2019年米兰大皇宫博物馆“从天而降”个展,以巨型装置《神殇》铺满古典展厅,青铜残件与水墨痕迹的并置,引发欧洲学界对“东方现代性”的重新审视;2024年上海春美术馆“后觉”展则回溯三十年创作,首次呈现其最新材料实验——将AI生成的水墨线条与手工笔触结合,预示水墨媒介在数字时代的可能性。此外,巴塞尔艺术展(瑞士/香港)、Volta艺博会(纽约)等顶级平台的持续邀约,与佩斯、Goedhuis 等国际画廊的长期合作,构建起覆盖全球的展陈网络,使“秦风”成为国际艺坛认知中国当代艺术的重要样本。

区别于同期艺术家的实践先行,秦风始终注重理论体系的同步建设。他提出的“东方抽象”概念,既不同于西方极简主义的形式自律,也迥异于中国新波普艺术的社会批判,强调在抽象形式中保留文化基因的“隐性编码”,如《色域系列》以墨色层次变化暗示传统山水画的空间逻辑。在哈佛、耶鲁等高校的演讲中,他多次呼吁超越“东方主义”与“西方中心主义” 的二元叙事,主张艺术教育应培养“文化转译者”而非“文化搬运工”。这种理论自觉获得国际学界响应:奥利瓦在《秦风:在偶然中建构必然》一文中,肯定其作品的“智能偶然”原则——即在可控的材料实验中保留创作直觉,形成独特的艺术语法;《艺术新闻》则评价其为“水墨全球化的先锋”,认为其创作“打破了西方对东方艺术的异域想象,证明当代水墨具有参与全球艺术史书写的能力”。

艺术反哺社会到公共实践

秦风的创作始终蕴含强烈的社会关怀。近百件作品捐赠艺术教育机构、灾难救助项目与孤儿帮扶计划,北京当代艺术馆的“无界・艺术家驻地计划”已培养数十位跨领域创作者,其工作室更长期向艺术院校学生开放,践行“创作即教育”的理念。在公共空间赋能方面,香港K11总部的《生长》雕塑以不锈钢水墨线条构成螺旋结构,美国德州亚洲艺术博物馆广场的《对话》系列装置,将中英文字符转化为可触摸的艺术形态,实现“让艺术走出白立方,融入生活现场”的理想。2018年北京四季酒店“西风东水”个展,更是将整个酒店空间转化为展览现场,客房内的水墨装置、餐厅的餐具艺术,让住客在日常体验中完成与艺术的对话。

作为文化使者,秦风的作品多次承担特殊使命:金砖五国峰会、G20会议现场的水墨装置,被外媒称为“中国的视觉名片”;与意大利、德国外交部合作的“艺术对话”项目,通过艺术家互访、联合展览,推动政府间的文化理解。在跨学科领域,他与建筑师张永和、音乐家谭盾的合作备受瞩目:威尼斯双年展期间,其水墨装置与建筑空间的结构互动,被收录进《建筑与艺术共生案例集》;米兰大皇宫展览中,现场演奏的古琴与装置光影同步变幻,创造多感官的文化体验。这种打破学科界限的实践,印证了其“艺术是跨文化理解的通用语言”的信念。

在流动的文化时空中定格永恒

站在当代艺术的坐标上,秦风的意义早已超越个体创作层面。他对亚麻纸、钢网、数字技术等材料的持续实验,为传统水墨媒介开辟了多元转化路径;其拒绝文化本质主义的姿态,为全球化时代的文化身份重构提供了鲜活样本。当西方艺坛仍在争论“水墨是否属于当代”时,他用实践证明:水墨不仅是技法体系,更是容纳时代经验的精神容器。

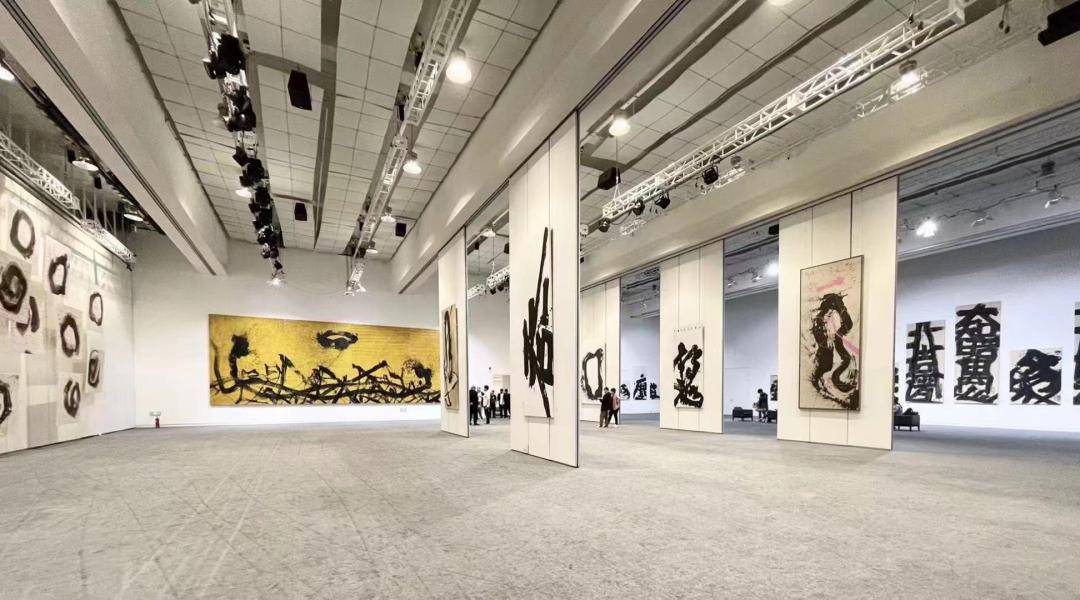

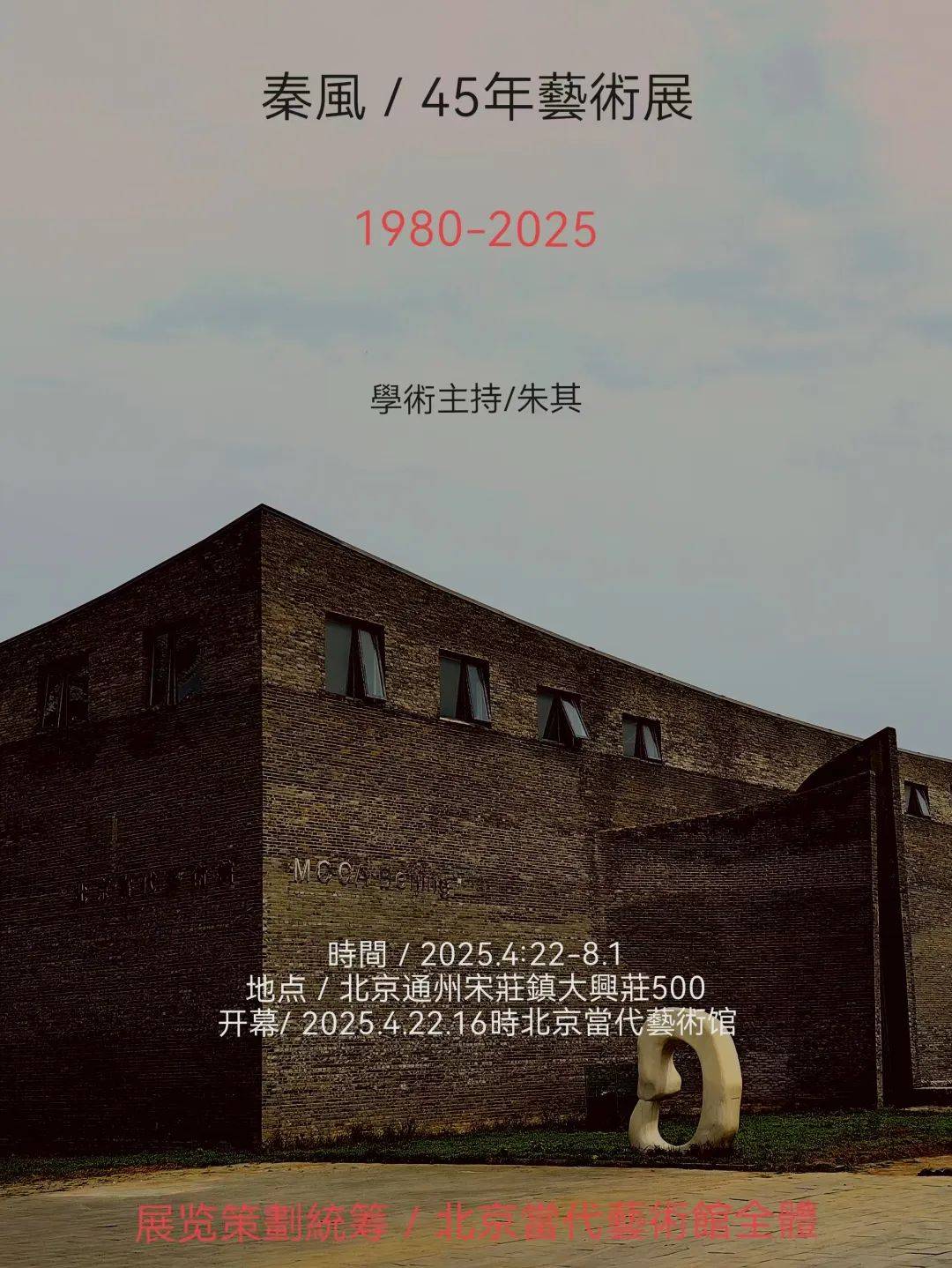

“秦风/45年艺术展(1980-2025)” 正是这一漫长艺术征程的集中回望。该展览于今年4月22日至8月1日在北京通州宋庄镇大兴庄500北京当代艺术馆举办,系统呈现秦风的艺术创作脉络。

从柏林的学术讲台到威尼斯的古老教堂,从拍卖场的高价成交到公益项目的默默耕耘,秦风始终在寻找那个微妙的平衡点——让东方精神以当代形态被世界感知,让艺术创作在商业价值与社会意义间实现共生。

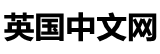

秦风作品 佳士得展览现场

秦风作品 佳士得展览现场 2015年香港佳士得春拍《欲望风景系列1514》

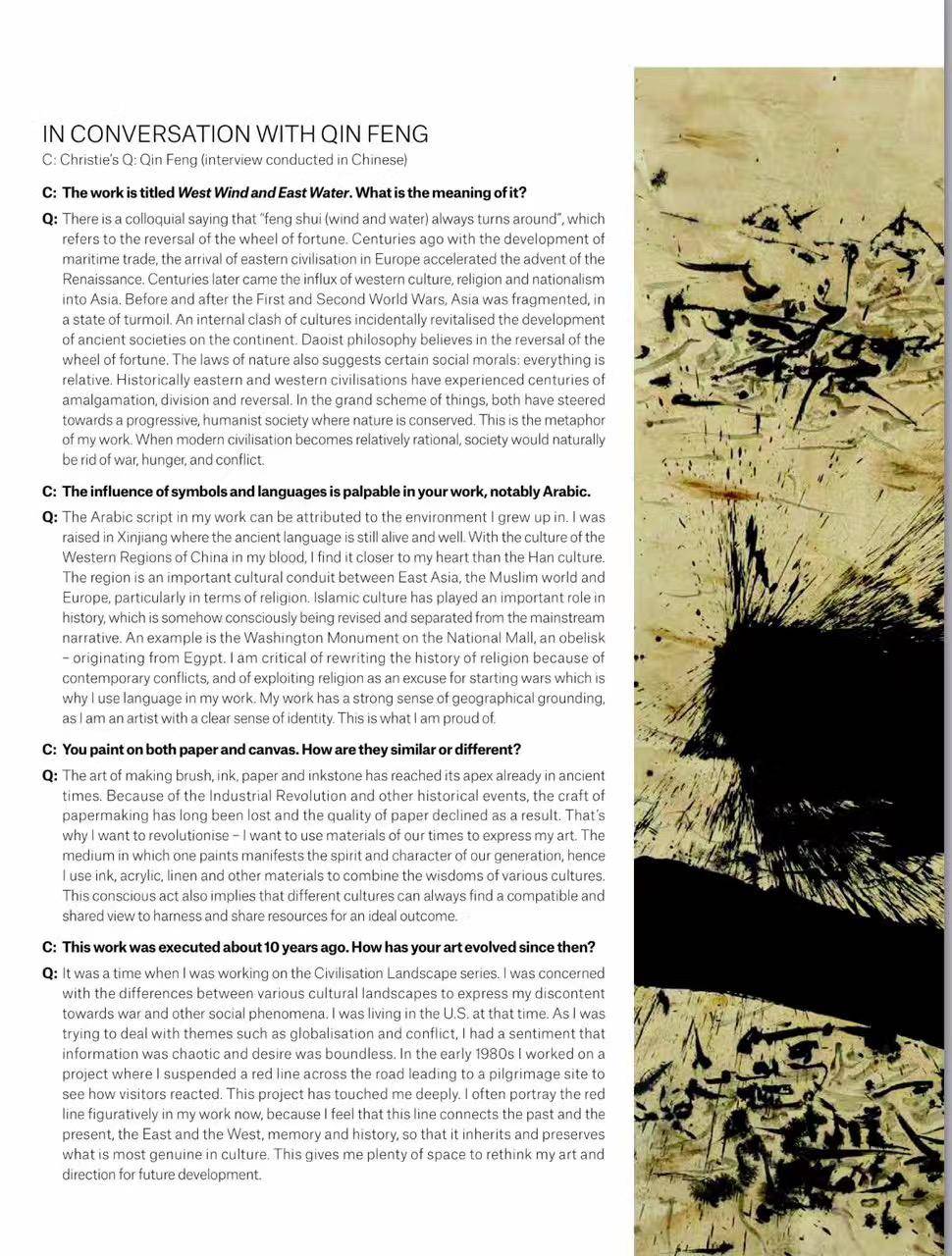

2015年香港佳士得春拍《欲望风景系列1514》 秦风 《天地造像》系列之四

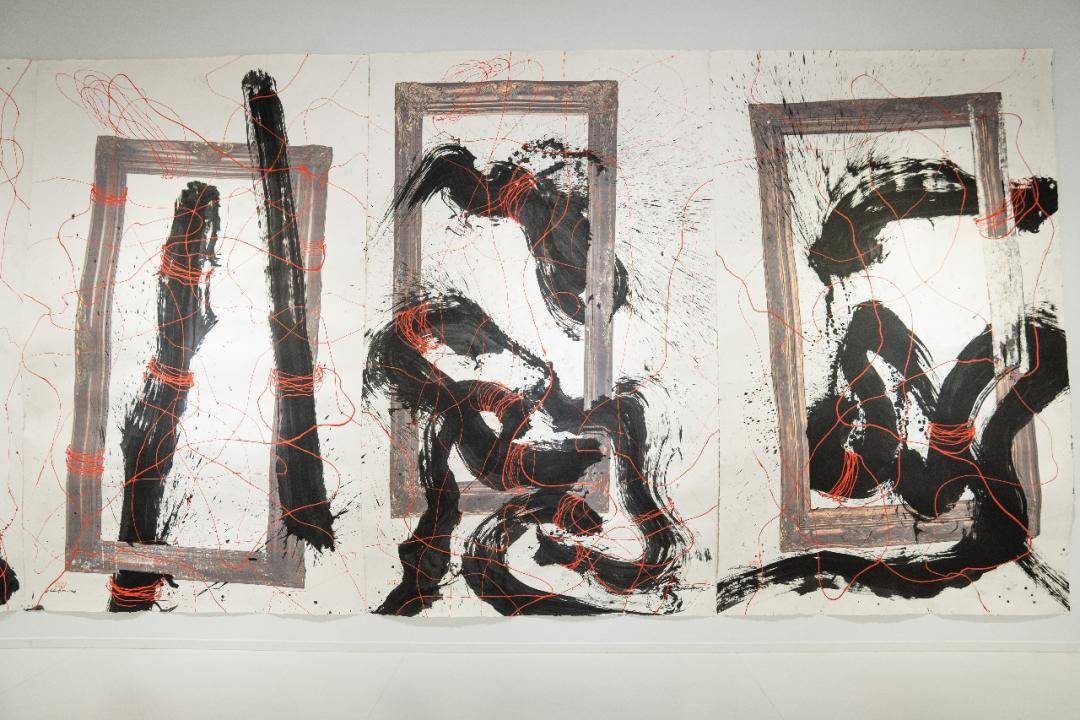

秦风 《天地造像》系列之四 秦风 《堕落的天使》

秦风 《堕落的天使》 “威尼斯建筑双年展·秦风特展” 2016(威尼斯)

“威尼斯建筑双年展·秦风特展” 2016(威尼斯) 2017年德国汉堡圣卡特琳娜大教堂“邂逅天使”个展

2017年德国汉堡圣卡特琳娜大教堂“邂逅天使”个展 2017年德国汉堡圣卡特琳娜大教堂“邂逅天使”个展

2017年德国汉堡圣卡特琳娜大教堂“邂逅天使”个展 2019年米兰大皇宫博物馆《神殇》展

2019年米兰大皇宫博物馆《神殇》展 2024年上海春美术馆“后觉”展

2024年上海春美术馆“后觉”展 2022年香港巴赛爾藝術展

2022年香港巴赛爾藝術展 2018年北京四季酒店“西风东水”个展

2018年北京四季酒店“西风东水”个展

本文标题:秦风45年艺途

地址:http://www.wenyaojiaoyu.com//wh/20250829/7493.html